Dimanche soir, prenait fin au Palais 10 de Brussels Expo le 42e Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF). Une édition 2024 clôturée avec la projection du film américano-danois The American Society of Magical Negroes. Ce premier long métrage de Kobi Libii a été présenté aux festivaliers après l’annonce des deux derniers prix qui devaient encore être révélés, l’essentiel du palmarès ayant été annoncé vendredi soir.

Avec une hausse de fréquentation de ses salles de dix pourcents par rapport à l’année dernière, le BIFFF donne d’ores et déjà rendez-vous en 2025 à ses habitués, ainsi qu’à ses futurs adeptes bien sûr ! Du 8 au 20 avril, pour être précis.

Crédit photo : En Cinémascope – Vincent Melebeck

Le palmarès

Au sein de la Compétition internationale, le Corbeau d’Or, Grand Prix du Festival, a récompensé Steppenwolf, du Kazakh Adilkhan Yerzhanov.

Les Corbeaux d’Argent sont allés à Your Monster, de l’Américaine Caroline Lindy et à Cuckoo, de l’Allemand Tilman Singer (voir critique ci-dessous).

C’est Franky Five Star, de l’Allemande Birgit Möller, qui est sorti gagnant de la Compétition européenne, remportant le Méliès d’Argent, tandis qu’une Mention Spéciale a été accordée à Flies de l’Espagnol Aritz Moreno.

Ellipsis, de l’Espagnol David Marqués, a été élu Meilleur thriller, quittant Bruxelles avec le Black Raven Award, une Mention Spéciale étant décernée à Unspoken du Chinois Daming Chen.

Le White Raven Award est allé à River, du Japonais Junta Yamaguchi, avec une Mention Spéciale pour In a Violent Nature, du Canadien Chris Nash (voir critique ci-dessous).

La Emerging Raven Competition, mettant en lice des premiers et deuxièmes longs métrages, a vu l’emporter Sleep, du Sud-Coréen Jason Yu. (voir critique ci-dessous)

Le Prix de la Critique a été décerné à River, qui remportait là son deuxième Prix au BIFFF cette année.

Enfin, rayon longs métrages toujours, et de trois pour River puisque le film a également remporté le toujours très touchant Prix du Public !

Envie de connaître le palmarès de la compétition courts métrages belges ? Direction le site du Festival !

Les résultats de notre concours

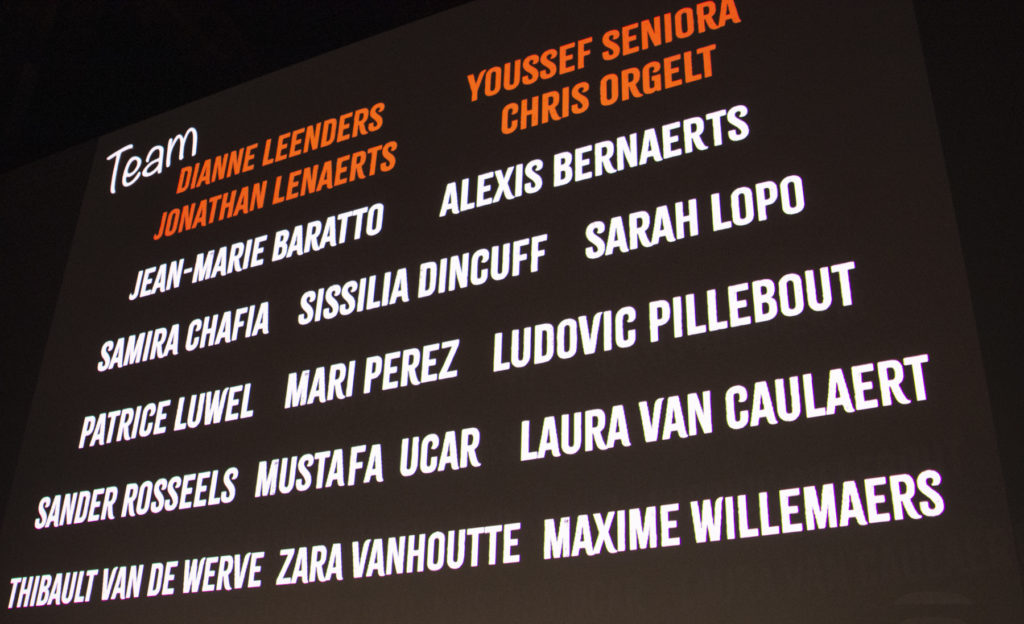

Avant toute chose, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à notre concours En Cinémascope au 42e BIFFF, organisé avec le soutien précieux du Centre Culturel Coréen de Bruxelles !

Et félicitations aux gagnant(e)s de celui-ci : Terry Mittig, Marc Vanholsbeeck, Malko Douglas Tolley, Corey Fleshman et Christelle Demaerschalck, qui ont chacun(e) remporté deux places pour The Sin, ainsi que Elisa Tuzkan, Kat Hayes, Sandra Van Craenenbroeck, Angélica Da Silva Carvalho et Stéphane André, qui ont remporté chacun(e) deux places pour 4PM !

Crédit photo : En Cinémascope – Vincent Melebeck

VHS From Space en live au BIFFF

Dans le cadre d’une soirée « double bill » à l’ancienne, le BIFFF proposait le jeudi 11 avril un programme pour le moins alléchant pour les cinéphiles amateurs de bis mais également pour les mélomanes.

En première partie de soirée, les spectateurs ont pu découvrir The Belgian Wave, réalisé par un des enfants terribles du Festival : Jérôme Vandewattyne. Nous vous invitons à découvrir, sur notre site, notre avis et davantage d’infos sur le film, mais aussi, plus généralement, sur les autres métrages de Jérôme !

À la suite de cette projection, rendez-vous était donné dans le hall du Palais 10 pour le concert de VHS From Space, groupe dont le réalisateur assure le chant et la guitare. Le public s’est donc amassé devant la petite scène pour cette déferlante electro space grunge du plus bel effet. Durant près d’une heure, c’est devant un public qui avait sorti son plus beau déhanché que les cinq membres du groupe, bardés de couleurs fluorescentes, ont délivré leurs riffs SF punk et leurs tempi industriels issus de leur dernier EP Cigarette Burns ou de leur précédent opus : Xenon Equinox.

Une bien belle pause avant de réattaquer pour la séance de minuit, qui mettait à l’honneur, à l’occasion de son 40e anniversaire, l’un des fleurons de l’industrie Trauma : The Toxic Avenger.

Avouez qu’il y avait pire comme afterwork…

Guillaume Triplet

Crédit photo : En Cinémascope – Vincent Melebeck

Nos critiques de films

Abigail ★★★

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Irlande/États-Unis)

Dernier né du collectif Radio Silence (V/H/S, 666 Road, Wedding Nightmare alias Ready or Not, les cinquième et sixième Scream), Abigail était l’un des gros morceaux de cette édition. Le public a répondu présent (la grande salle était bondée) et il a pu assister, juste avant la projection, à un petit spectacle « live » de danse façon ballet sur la musique utilisée dans le film (Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski). Le film en lui-même a largement répondu aux attentes. Racontant comment une bande de ravisseurs se retrouve coincée dans un manoir isolé avec la fille d’un riche magnat dont ils espèrent tirer une grosse rançon, fille qui est très loin d’être aussi innocente que prévu, cet Abigail constitue une bonne variation sur le thème du vampire. Bien rythmée, tendue tout en présentant des touches d’humour, joliment shootée (la photo est signée Aaron Morton, qui a travaillé au même poste sur le Evil Dead de Fede Alvarez et sur le tout récent La Malédiction : L’origine), offrant de beaux décors et généreuse quant au gore, cette production horrifique fait passer un très bon moment.

Baghead ★★★

Alberto Corredor (Allemagne/Royaume-Uni)

Une jeune femme hérite d’un grand bâtiment désaffecté abritant un ancien pub qui appartenait à son père tout juste décédé de manière horrible, père avec lequel elle n’avait plus aucun contact depuis longtemps. Alors qu’elle y réside quelques jours le temps de réfléchir à ce qu’elle en fera, un parfait inconnu toque à la porte et lui demande, contre une somme rondelette, de pouvoir avoir un tête-à-tête avec la créature qui hanterait le sous-sol et qui permettrait de pouvoir parler aux personnes défuntes pendant un bref moment. Dans un premier temps, elle prend cet homme pour un fou, mais, rapidement, elle devra bien admettre que ce monstre est bel et bien réel.

Baghead est un pur film d’horreur, avec sa créature fantastique flippante à la mythologie intéressante, ses décors particulièrement glauques mis en valeur par une photographie adéquate, son atmosphère de terreur, mais aussi, il faut bien le dire, ses personnages qui ne font jamais ce qu’il faudrait. Du fait qu’il y ait des séances avec des règles bien précises à respecter (comme ne pas dépasser une certaine durée) pour pouvoir communiquer avec le monde des esprits, on pense un peu à La Main (Talk to Me), même si chacun des deux films possède sa propre « touche ». Il est à noter qu’il s’agit de la version longue d’un court métrage du même nom datant de 2017.

Canceled ★★

Oskar Mellander (Suède)

Ce film d’épouvante suédois est malheureusement trop classique, dans son déroulement et dans ce qu’il montre, pour pouvoir prétendre marquer les amateurs éclairés du genre. Ce seront davantage les plus jeunes pas encore très familiers des codes qui pourront y être sensibles. On retrouve, comme souvent ces dernières années, un jeune youtubeur entouré de son équipe, qui espère faire péter les scores de son audience grâce à un nouvel épisode de son émission dédiée aux fantômes. Cette fois, Alex va tourner dans un vieux manoir inconnu du grand public dans lequel ce serait déroulé un massacre et où auraient eu lieu divers phénomènes paranormaux. L’introduction est tournée en mode found footage, mais heureusement, le reste du film bénéficie globalement d’une réalisation traditionnelle. Les réactions souvent trop molles des personnages face aux manifestations inquiétantes n’aident pas à créer un climat de tension paroxystique et l’apparence de la créature qui apparaîtra à partir d’un moment est certes pas mal, mais un poil trop convenue (silhouette très maigre, tout en longueur). Tout ça n’est pas honteux, mais est oubliable.

Concrete Utopia ★★★

Tae-hwa Eom (Corée du Sud)

Ce nouveau film du Sud-Coréen Tae-hwa Eom (aussi orthographié Tae-hwa Um), dont le Vanishing Time: A Boy Who Returned avait déjà été présenté au BIFFF il y a une poignée d’années, a été remarqué internationalement, au point qu’il a représenté la Corée du Sud cette année aux Oscars. Plus qu’un film catastrophe dans lequel Séoul est entièrement détruite par un gigantesque tremblement de terre, à l’exception du bloc d’immeubles à appartements dans lequel vit le couple principal, Concrete Utopia est une intelligente métaphore politique où le réalisateur étudie les comportements humains individuels et collectifs dans un contexte de crise majeure impliquant la notion de survie. C’est fait de manière non-manichéenne, avec un large spectre de réactions possibles envisagé : lâcheté, égoïsme, sens du sacrifice, solidarité, négation de ses propres valeurs au nom de l’intérêt du groupe, culte de la personnalité qui émerge, etc. Les échos avec les grandes questions d’actualité sont frappants (on pense par exemple à la crise des migrants). C’est tout cet aspect qui, s’ajoutant aux qualités cinématographiques intrinsèques (qualité des effets spéciaux, de la mise en scène…), en fait un film tout à fait digne d’intérêt. C’est ambitieux et ça vise juste.

Cuckoo ★★★

Tilman Singer (Allemagne/États-Unis)

Une jeune fille de 17 ans est obligée de quitter les États-Unis et d’emménager avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur muette dans une station balnéaire sise dans les montagnes allemandes. Sur place, elle découvre que certaines personnes ont un comportement étrange, elle entend des bruits bizarres et se fait poursuivre le soir par une mystérieuse femme très agressive.

Servi par une belle distribution internationale, dont Marton Csokas (Celeborn dans Le Seigneur des Anneaux), Dan Stevens (Abigail, voir plus haut), Hunter Schafer (Tigris dans le tout dernier Hunger Games) et Jessica Henwick (Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés), Cuckoo présente un scénario dont l’originalité est à souligner et qui apporte une fraîcheur bienvenue. Tilman Singer (Luz), dont c’est seulement le second film, y distille savamment quelques petits moments touchants, quelques scènes d’action, et, surtout, des moments de malaise et de peur. Il faudra continuer à surveiller la carrière de ce réalisateur allemand !

Destroy All Neighbors ★

Josh Forbes (États-Unis)

Le réalisateur Josh Forbes, qui vient de l’univers des clips musicaux, accouche d’une petite comédie gore calibrée pour les séances de minuit survoltées. William est un artiste frustré, bossant en journée dans un studio d’enregistrement et habitant avec sa copine dans un appartement miteux où il s’est installé son petit studio perso, rêvant depuis trois ans de sortir son propre album de rock progressif. Mais il y a toujours quelque chose qui l’empêche de finaliser ce projet. Cette fois, c’est son nouveau voisin qui écoute jour et nuit de la dance music le volume sonore coincé au maximum, ce qui lui pourrit la vie. Il se décide à s’expliquer avec cet infernal voisin quand soudain…

On voit directement qu’on est face à un budget très limité. Les effets spéciaux sont volontiers kitsch, mais généreux. À noter que le spécialiste Gabe Bartalos (notamment fidèle collaborateur de Frank Henenlotter) a travaillé dessus. Pas bien finaud, Destroy All Neighbors se révèle attachant par l’amour pour le rock progressif qu’il parvient à faire partager.

Deus Irae ★

Pedro Cristiani (Argentine)

Après son court métrage Deus Irae en 2010, Pedro Cristiani est de retour 13 ans plus tard avec cette fois la version longue. On y suit les tourments du Père Javier, qui consacre sa vie à rendre visite aux familles en prise avec des démons et à nettoyer les maisons de celles-ci de la présence du Malin. Il souffre de plus en plus de crises d’absence lors de ces séances et ce qu’il découvre au sortir de celles-ci n’est guère joyeux. Un jour, il reçoit la visite de mystérieux prêtres aux méthodes radicales. Le réalisateur argentin développe un univers sombre et cauchemardesque ayant ses potentialités. Largement porté sur le gore, il privilégie les effets spéciaux pratiques, ce qui est tout à son honneur et donne son charme à son film. Jets d’hémoglobine et créatures monstrueuses constituent les attractions principales de celui-ci. Las, le manque de consistance du scénario empêche de davantage s’enthousiasmer pour ce petit shocker. Pour tout dire, on aurait tellement voulu pouvoir le porter aux nues ! On surveillera cependant la suite des événements, car une seconde partie pourrait débouler un jour, si tout se passe bien…

Devils ★★★

Jae-hoon Kim (Corée du Sud)

Pour son premier film, le Coréen Jae-hoon Kim fait fort ! Il investit le genre du polar hardcore, l’une des spécialités nationales, pour un résultat absolument grisant. Il y est question d’un inspecteur enquêtant sans relâche sur une bande de tueurs en série diffusant sur le dark web des vidéos snuff de leurs méfaits. L’affaire a pris une tournure personnelle pour lui depuis que son beau-frère compte parmi les victimes de ces ignobles individus. Lors d’une course-poursuite, il attrape un membre-clé de cette organisation, mais dans le feu de l’action, les deux hommes tombent dans une ravine. Black-out. Lorsque, un mois plus tard, l’inspecteur se réveille menotté dans un lit et se voit dans un miroir, il n’en croit pas ses yeux : il est dans le corps du tueur qu’il a failli arrêter, alors que ce dernier, l’honorant de visites pour le narguer, a l’apparence du policier. Que s’est-il passé ? On pense forcément à Volte/Face (Face/Off) de John Woo, mais Jae-hoon, qui est également scénariste, en a bien conscience et en joue. S’appuyant sur une solide interprétation des acteurs, Devils déroule un scénario absolument diabolique et fait montre d’une violence tant psychologique que graphique digne d’un film d’horreur. On recommande très fortement !

Exhuma ★★★

Jae-hyun Jang (Corée du Sud)

Jae-hyun Jang poursuit son exploration des rituels liés aux différentes croyances religieuses après The Priests (2015) où deux prêtres catholiques arrivaient à la rescousse pour tenter d’exorciser une fille possédée et Svaha: The Sixth Finger (2019) avec son intrigue complexe dont l’un des arcs narratifs présentait un pasteur protestant qui enquêtait sur une secte bouddhiste. Exhuma, quant à lui, développe les rites chamaniques au travers de ses personnages et de son intrigue. Deux jeunes chamans s’allient à un vieux géomancien et à un croque-mort pour essayer de briser une malédiction qui touche une richissime famille américano-coréenne. Pour cela, ils vont devoir déterrer et déplacer le cercueil d’un ancêtre de leur client. Allant de mauvaise surprise en mauvaise surprise, ils vont s’apercevoir que leur mission est beaucoup plus dangereuse que prévu. Le réalisateur (qui a aussi écrit le scénario) prend son sujet au sérieux. C’est manifeste, tant dans la manière dont le film a été préparé (les acteurs ont dû apprendre de vrais rituels chamaniques et des spécialistes étaient présents en tant que consultants) qu’à l’image. La présence du charismatique Min-sik Choi (Old Boy) dans le rôle du géomancien expérimenté est un atout indéniable, tandis que les décors, entre tradition et modernité, nature et ville, sont bien utilisés, tout comme l’Histoire de la région. On pourrait presque prendre Exhuma comme un mix entre un documentaire sur l’aspect folklorique coréen évoqué et un bon divertissement fantastico-horrifique (effets spéciaux et scènes de trouille sont de la partie). À découvrir.

The Funeral ★★★

Orçun Behram (Turquie)

Nous autres francophones aurons beau rigoler en entendant le titre original de The Funeral (Cenaze) et le nom de son personnage principal (Cemal), il faut bien reconnaître après visionnage que tout ça est tout sauf naze. Loin de son cinéma bis des années 70 et 80 (Turkish I Spit On Your Grave, Turkish Star Wars, etc.), la Turquie a produit quelques bons films d’horreur ces dernières années (on pense par exemple à Baskin de Can Evrenol, présenté au BIFFF en 2016). C’est encore le cas ici, Behram adoptant une approche intimiste intéressante du thème du mort-vivant.

Un chauffeur de corbillard déprimé accepte un boulot officieux : cacher pendant un mois le corps d’une jeune femme, à la demande de la famille. Mais il va se rendre compte que ce cadavre fait du bruit, bouge et a un appétit aiguisé pour la viande humaine.

La relation qui s’instaure entre les deux personnages donne tout son sel à ce film plus sensible qu’il n’en a l’air (un rythme peu trépident couplé à une certaine froideur apparente pourraient induire en erreur sur ce point). Quelques scènes de cauchemars et le final présentent une belle force de frappe visuelle, proprement horrifique. On dénombre aussi une certaine quantité de plans gores, mais là ne réside pas le réel intérêt de cette production sombre, presque désespérée. Pourvu que son réalisateur continue dans le genre !

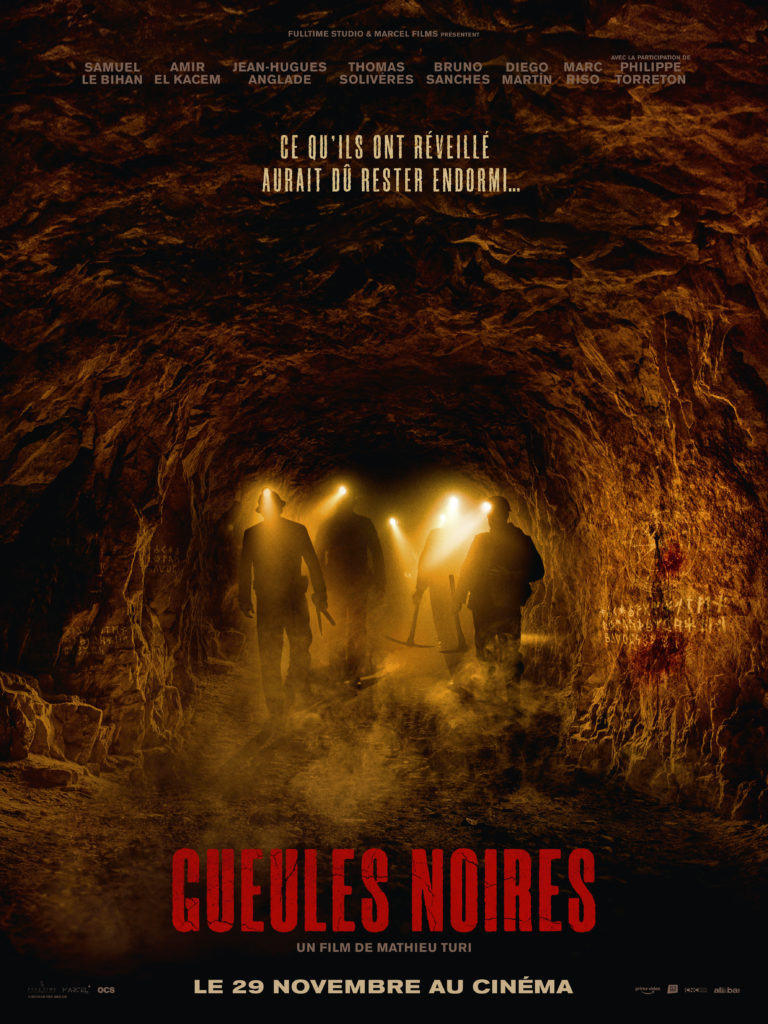

Gueules noires ★★

Mathieu Turi (France)

Tout comme Le Mangeur d’âmes également évoqué dans ce dossier, Gueules noires (ou Deep Dark pour le marché international) faisait partie du focus French Connection(s) de ce 42e BIFFF, qui visait à mettre en avant le cinéma de genre francophone lors de cette édition du Festival. Initiative louable qui permet de constater une assez bonne santé du secteur (même si ses acteurs déplorent toujours qu’il est plus difficile de monter des projets relevant de l’horreur comparativement à d’autres cinématographies). Le réalisateur Mathieu Turi n’est pas un inconnu du festival, puisque son Méandre avait été sélectionné pour l’édition en ligne de 2021. L’idée avec son nouveau film, c’est de croiser l’univers de Germinal (les mineurs du Nord de la France) et l’univers de Lovecraft (le mythe des Grands Anciens). Facile à pitcher, Gueules noires tient ses promesses jusqu’à un certain point. Le petit bémol réside dans l’aspect de la divinité païenne, moins impressionnant qu’espéré. À part ça, on suit avec plaisir ces travailleurs du charbon menés par un Samuel Le Bihan charismatique, d’abord dans les mines à mille mètres sous terre, puis dans une crypte d’une civilisation très ancienne. Les claustrophobes et nyctophobes risquent d’avoir quelques sueurs froides.

In a Violent Nature ☆

Chris Nash (Canada)

Le scénariste et réalisateur Chris Nash a dû se demander ce que donnerait un Vendredi 13 filmé à la manière d’Elephant de Gus Van Sant. Certes, apporter une petite trouvaille donnant une légère touche de fraîcheur au genre du slasher est en théorie bienvenu, mais quand le parti pris de mise en scène transforme un film qui aurait pu être fun en machin embêtant à suivre, n’est-ce pas dommage ? D’autant que le script est basique au possible : en pleine forêt, un homme massif et attardé mental se relève d’entre les morts pour aller massacrer un à un les quelques jeunes gens qui ont pris le médaillon de sa chère maman qui traînait à l’endroit où il était enterré. Aucun rebondissement, aucun développement psychologique, juste un squelette de scénario sans chair ni gras. La caméra se contente de coller aux basques du tueur, au lieu de suivre le groupe de futures victimes comme cela se fait généralement dans le genre. Statique, linéaire et répétitif, In a Violent Nature reprend à son compte les codes et grandes « figures imposées » du slasher forestier : l’inévitable bande de jeunes, le masque (qui, pour le coup, a l’air d’avoir été inspiré par Les Mignons !), la légende racontée autour d’un feu de camp, etc. À notre sens, le seul élément qui sauve le film du néant, ce sont les scènes gores, bien faites, généreuses et inventives. C’est peu.

Krazy House ★★

Steffen Haars et Flip Van der Kuil (Pays-Bas)

Krazy House se présente comme une sitcom américaine typique des années 90, suivant les Christian, une petite famille bien sous tous rapports : Bernie, le papa très religieux, mais maladroit, arborant fièrement son pull « Jesus » qu’il a tricoté lui-même, Eva, la maman, femme stressée qui doit régenter sa petite smala, et leurs deux ados, Adam, qui se passionne pour la chimie, et Sarah, vierge qui attend le prince charmant. L’arrivée d’un vieux père de famille russe et de ses deux garçons, qui s’incrustent chez cette famille en se proposant de régler leur problème d’évier, va sérieusement perturber tout ce petit monde.

Le duo de réalisateurs Haars et Van der Kuil (cf. les New Kids) aime à mettre en avant la culture populaire néerlandaise. Ici, les compères passent un cap dans leur carrière : tournage en anglais et cast international réunissant notamment Nick Frost (la « trilogie Cornetto ») et Alicia Silverstone (Clueless) pour un violent dynamitage du politiquement correct à l’américaine véhiculé par les sitcoms U.S. que Krazy House parodie. Bon, il faut se farcir le trop long début, mais une fois que tout part en vrille, le vilain garnement qui sommeille en vous devrait jubiler face à ce déferlement de langage ordurier, de violence gore et de blasphème appuyé. Amis de la poésie, bye bye !

Kryptic ★★

Kourtney Roy (Canada/Royaume-Uni)

Suite à une terrifiante expérience au cours d’une randonnée dans la forêt la laissant amnésique, Kay Hall se met en quête de Barb Valentine, cryptozoologue connue pour avoir disparu dans la région alors qu’elle était sur les traces du Sooka, créature du folklore local que Kay aurait croisée de très près…

Premier long métrage de la réalisatrice et photographe canadienne Kourtney Roy, Kryptic part d’un synopsis de films de monstres pour très rapidement emmener son spectateur vers autre chose, à la fois plus psychologique et plus organique que prévu. Brouillant l’identité de son personnage central, le film prend une dimension lynchienne, ne laissant pas son sens global se dévoiler de manière limpide, quitte à larguer certains spectateurs en cours de route, d’autant que le jeu de l’actrice principale, Chloe Pirrie, est déstabilisant. En voilà un qui porte donc bien son titre ! On épinglera, parmi ses qualités, la beauté des paysages naturels que traverse l’héroïne, l’immersion dans le Canada profond, avec sa galerie de locaux pas piquée des hannetons et, surtout, le caractère très organique (question fluides corporels, on est servis) des flashes qui ponctuent le métrage, ce qui devrait ravir les fans de Brian Yuzna (Society, Progeny) et de body horror en général.

Last Straw ★★

Alan Scott Neal (États-Unis)

Last Straw décrit la pire journée et surtout la pire nuit de Nancy, jeune fille récemment promue responsable de la petite équipe travaillant pour le diner appartenant à son père. Elle apprend qu’elle est enceinte sans être certaine de l’identité du père, sa voiture tombe en panne, elle arrive en retard au travail, se fait semoncer par son paternel, est bonne pour assurer le service de nuit, voit son autorité remise en question par ses collègues et, surtout, doit chasser de l’établissement une bande d’ados masqués vraiment pas nets, qui promettent de revenir plus tard pour se venger de l’affront. Une fois la nuit tombée, alors qu’elle est seule dans le resto routier isolé, ça ne loupe pas : des individus masqués débarquent et elle va devoir lutter pour sa survie…

Le scénario de ce thriller horrifique ne casse pas la baraque – il possède ses faiblesses d’écriture – mais l’ensemble est suffisamment rythmé et tendu pour qu’il puisse remplir son office de divertissement sans grandes prétentions. Petite originalité, tout de même : les faits, jusqu’à un certain point, seront montrés selon deux points de vue différents, afin que le spectateur se rende mieux compte de quoi il retourne… Quelques scènes sanglantes et une bonne musique synthétique contribuent à faire passer la pilule pour le spectateur pas trop regardant.

Love Lies Bleeding ★★

Rose Glass (États-Unis/Royaume-Uni)

Romance entre deux jeunes femmes, dont l’une, Lou (Kristen Stewart), n’a jamais quitté sa région, travaille dans un club de musculation et a un père shérif très louche (Ed Harris), et l’autre, Jackie (Katy O’Brian), est sur les routes dans le but de tenter de gagner un concours de culturisme à Las Vegas, Love Lies Bleeding se distingue par des scènes violentes et trash, un léger érotisme et des personnages à fleur de peau. Sa distribution fait également plaisir, entre ce bon vieux Ed Harris (Abyss, Apollo 13, The Truman Show) dans un rôle bien malsain, Kristen Stewart qui, depuis un bon bout de temps déjà, a largement réussi à casser son image trop commerciale liée au succès de la saga Twilight et Dave Franco (frère de James Franco, vu dans Warm Bodies : Renaissance, les deux Insaisissables et Nerve) qui compose un personnage de salaud fini. On regrettera juste la fin qui part dans un délire surréaliste, ce qui a tendance à nuire au sérieux de l’entreprise. Après son Saint Maud bien accueilli par la presse, la réalisatrice Rose Glass est en train de se construire une filmographie intéressante.

Le Mangeur d’âmes ★★

Julien Maury et Alexandre Bustillo (France)

Nouveau film du duo de choc Julien Maury et Alexandre Bustillo (À l’intérieur, Aux yeux des vivants, tous deux également projetés au BIFFF, respectivement en 2008 et 2014), Le Mangeur d’âmes (The Soul Eater pour l’international) est un polar adapté d’un roman d’Alexis Laipsker. Un gendarme, Franck, qui enquête sur la disparition d’enfants, et une policière, Elisabeth, envoyée dans un village des Vosges à cause d’une double mort violente, vont devoir apprendre à collaborer car leurs deux affaires semblent étroitement liées. Ils se rendent progressivement compte que chaque élément renvoie à une légende locale, celle d’une créature vivant dans la forêt et qui dévore l’âme de ses victimes. C’est la première fois que les deux réalisateurs quittent le genre de l’horreur pure et dure (on restera dans le polar, malgré le parfum de fantastique qui règne sur le film), mais ils ont néanmoins tenu à apporter leur touche personnelle à cette histoire préexistante. Ainsi, les scènes de meurtres sont particulièrement gores, ce qui constitue l’une de leurs signatures visuelles évidentes. Ils ont réuni pour l’occasion un joli cast, comprenant Virginie Ledoyen, Sandrine Bonnaire et Paul Hamy. Entièrement tourné en décors naturels, Le Mangeur d’âmes s’élève au-dessus du policier pépère, sans constituer l’une des entrées marquantes de la filmographie du sympathique duo.

Sleep ★★★

Jason Yu (Corée du Sud)

Hyun-su et Soo-jin forment un couple qui a tout pour être heureux : un bel appartement, un brave chien-chien, un bébé sur le point de naître et un mantra comme quoi ensemble, on peut tout affronter. Lui est un brillant acteur récompensé (petit parallèle biographique avec son interprète, feu Sun-kyun Lee, notamment acclamé internationalement pour son rôle dans Parasite), elle est une cadre dans une grosse boîte. Cependant, la nuit, Hyun-su se met à avoir des crises de somnambulisme au cours desquelles il va avoir un comportement de plus en plus dangereux pour lui-même et pour les siens.

Avec ce premier film, Jason Yu se fait remarquer un peu partout (notamment à Cannes) pour la subtilité avec laquelle il traite son sujet et pour sa direction d’acteur impeccable. On est face à un cas exemplaire du Fantastique selon l’acception du théoricien Tzvetan Todorov, dans la mesure où, tout au long de l’histoire, on hésite entre une explication surnaturelle des faits (le mari serait-il possédé par un fantôme qui profiterait de son sommeil pour s’exprimer ?) et une explication rationnelle (ce serait juste un cas extrême de somnambulisme, point barre). Différents indices sont fournis en cours de route… Belle simplicité très travaillée, belle efficacité. Jason Yu : un nouveau grand espoir du cinéma coréen.

Stockholm Bloodbath ★★★

Mikael Håfström (Suède/Danemark)

Le réalisateur suédois Mikael Håfström, habitué aux productions américaines (Chambre 1408 et Le Rite, c’est lui), a tourné en Hongrie cette production suédo-danoise. Une dimension internationale qu’on retrouve dans le scénario même de Stockholm Bloodbath, basé sur des faits historiques impliquant les différents pays formant le noyau dur de la Scandinavie. Les faits se déroulent au 16e siècle. Le roi du Danemark et de la Norvège, Christian II, ambitionne se soumettre la Suède à son autorité. La guerre fait rage. Dans ce contexte, Freja et Anne, appartenant à un village de résistants, voient tous leurs proches se faire massacrer par un petit groupe de puissants mercenaires à la solde de Christian II. Les deux femmes partent dans une quête vengeresse. À la croisée entre le cinéma de Tarantino (on pense à la Mariée des Kill Bill), celui de Guy Ritchie et des intrigues de cour à la façon de Game of Thrones (mais sans la dimension fantasy), Stockholm Bloodbath impressionne par son ampleur narrative. Cela s’en ressent à sa durée : il est long. Le jeu d’acteur est bon et Håfström parvient à nous captiver suffisamment au cours de cette grande fresque. Le principal reproche qu’on lui adressera, ce sont certains tics de réalisation (comme les split-screens) trop connotés modernes, qui ne s’accordent pas bien avec la dimension historique de l’histoire. Dans cet ordre d’idées, plusieurs autres anachronismes risquent de faire sourciller les historiens. Il faut passer outre pour profiter pleinement du spectacle.

Things Will Be Different ★★

Michael Felker (États-Unis)

Un frère et une sœur, fuyant avec le magot de leur casse, se réfugient dans une maison de campagne vide. La particularité de cette habitation, c’est qu’elle contient en son sein un système qui permet de voyager dans le temps. Pratique quand on veut disparaître quelque temps pour échapper aux recherches de la police. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu…

Il s’agit du premier long métrage écrit et réalisé par Michael Felker, qui a reçu l’appui d’Aaron Moorhead et Justin Benson (Spring, The Endless), cinéastes avec lesquels il avait déjà travaillé en tant que monteur et producteur. Assez minimaliste dans son approche du thème du voyage dans le temps, tout en condensant un certain nombre d’idées, il ne s’avère pas aussi jouissif que prévu, la faute à une trop grande rétention d’informations vis-à-vis des spectateurs qui pourront ressentir une impression d’opacité et de frustration. Le genre de films pour lesquels on se dit : « à revoir afin de vérifier si certains éléments nous ont échappé lors du premier visionnage ».

When Evil Lurks (Cuando acecha la maldad) ★★★

Demián Rugna (Argentine)

Très attendu des amateurs d’horreur, When Evil Lurks ne démérite pas. Son réalisateur avait déjà régalé les spectateurs du BIFFF en 2018 avec Terrified (Aterrados), pur condensé de terreur. Il persiste et signe cette année dans cette veine avec une histoire gagnant en ampleur. Le film était présenté hors compétition, mais il faut dire qu’il s’est déjà taillé une belle réputation dans de nombreux autres festivals (il a par exemple été élu meilleur film à Sitges).

En pleine campagne argentine, deux frères découvrent un homme horriblement infecté par un démon sur le point de donner naissance au mal absolu. Ils décident de se débarrasser de ce corps purulent en le larguant des centaines de kilomètres plus loin. Ce faisant, ils enfreignent une des règles fondamentales liées à la possession démoniaque. Le chaos va alors se répandre autour d’eux.

Rêche, implacable, impitoyable, ce nouveau bébé de Demián Rugna est assez éloigné des standards hollywoodiens modernes et c’est tant mieux. Ainsi, certaines catégories de personnages souvent épargnées dans les productions plus consensuelles prennent cher ici. En clair, personne n’est à l’abri. Le film génère dès lors un redoutable sentiment d’insécurité. L’interprétation des acteurs est à l’avenant. Les scènes gores, particulièrement dégoûtantes, sont marquantes. L’insertion de l’histoire dans le terroir est par ailleurs bien rendue. En bref, c’est du solide. Tout juste peut-on reprocher au personnage principal d’avoir des comportements trop souvent contraires à ce qu’il devrait faire. Voilà donc un nouvel incontournable du genre.

Sandy Foulon

Merci à toute l’équipe de En Cinémascope présente à nos côtés pour couvrir cette cuvée 2024 du BIFFF : Guillaume Triplet, Sandy Foulon, Sofía Marroquin Simar et Vincent Melebeck !

Et rendez-vous, donc, du 8 au 20 avril 2025 pour le 43e BIFFF et avant, bien sûr, sur notre site !

Enfin, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, YouTube et Twitter !

Jean-Philippe Thiriart

Nos cotes :

☆ Stérile

★ Optionnel

★★ Convaincant

★★★ Remarquable

★★★★ Impératif

Crédit photo : En Cinémascope – Vincent Melebeck