En ce début d’année 2026, nous vous proposons de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et de revenir sur une sélection de films sortis dans nos salles obscures lors de l’année écoulée. Une sélection résolument orientée… cinéma de genre !

28 ans plus tard ★★★

Danny Boyle (Royaume-Uni/Canada/États-Unis)

Après avoir passé la main à Juan Carlos Fresnadillo pour la première suite de son 28 jours plus tard, Danny Boyle reprend les commandes pour cette deuxième suite tardive. Moins axé sur l’action que l’opus précédent, celui-ci délivre une leçon de vie et de mort, le réalisateur de Trainspotting mettant en scène un rite de passage de l’enfance à l’âge adulte. L’approche ne manque pas d’intérêt et permet d’éviter une redite. Le film est parsemé de bonnes idées visuelles et symboliques, telles la longue digue qui se recouvre d’eau (qui rappelle celle de La Dame en noir) ou les colonnes d’ossements. Depuis le phénomène The Walking Dead, difficile d’inventer une histoire postapocalyptique avec des zombies/infectés sans que cela nous fasse penser, d’une manière ou d’une autre, à cette série. Et, de fait, l’effet « long épisode de luxe de The Walking Dead » n’est pas évité (le garçon qui fait penser à l’enfant de Rick, les différentes petites communautés qui se sont retranchées dans des endroits plus ou moins sûrs, etc.). Une petite frustration à pointer : le poème déclamé sur des images de guerre est bien vu, mais on s’attendait à ce qu’il revienne plus tard pour accompagner une scène dramatiquement forte, à la façon de la bande-annonce du film. On ne peut s’empêcher de penser qu’ils sont passés à côté d’un moment très intense en ne faisant pas cela. Tant qu’on y est, les toutes dernières minutes, qui appellent une nouvelle suite (sortie voici trois semaines), laissent dubitatif. Ça part un peu trop dans le délire. Pour un post-nuke italien des années 80 ou un délire à la RKSS (Turbo Kid), d’accord, mais pas pour un 28… plus tard ! En dehors de cela, le film commence étonnamment par annuler la direction prise par les dernières secondes de son prédécesseur : la Grande-Bretagne est en quarantaine, dans le reste du monde la situation est revenue à la normale, et l’action se recentre sur une petite île britannique et ses environs. Les infectés ont eu le temps d’évoluer et se subdivisent désormais en plusieurs catégories : les rampants, obèses qui se nourrissent de vers ainsi que d’autres petits bestioles peu rapides, et les « classiques » avec, à leur tête, les alphas, particulièrement dangereux. Les décors sont beaux, le jeune acteur Alfie Williams, qui interprète Spike, le personnage principal, est fort convaincant, et le chemin de ce dernier croisera celui d’un personnage très intéressant, un médecin que l’on dit avoir sombré dans la folie… En clair, 28 ans plus tard n’est pas une claque et ne retrouve pas l’efficacité de 28 semaines…, mais il contient suffisamment d’éléments dignes d’intérêt pour que l’on s’y arrête.

Alpha ★★

Julia Ducournau (France/Belgique)

Comme on le verra aussi dans la critique de Together, le body horror est à la mode ces temps-ci, et voici encore un autre film qui vient le confirmer. Ici, Julia Ducournau le traite à la sauce drame d’auteur social. Et pourquoi pas, après tout ? Alpha est intéressant, avant tout pour la qualité de l’interprétation de ses acteurs et actrices (notamment Tahar Rahim, Golshifteh Farahani et Mélissa Boros), mais aussi pour son travail sur l’image et son approche personnelle du thème. Maintenant, c’est sûr, les amateurs du genre horrifique peuvent éprouver un plaisir plus grand et plus direct quand le body horror est traité à la Brian Yuzna ou à la David Cronenberg des débuts.

Black Phone 2 ★★★

Scott Derrickson (États-Unis/Canada)

Scott Derrickson signe une suite réussie de son propre film qui, pour rappel, était basé sur une nouvelle de Joe Hill (le fils de Stephen King). Tout d’abord, il a l’intelligence de ne pas suivre la même structure narrative que le premier. Trop de suites ne sont que des variations, pour ne pas dire des remakes déguisés, du film original. Cet écueil est évité. Sur le plan visuel, la photographie et le travail sur le grain de l’image (qui permet de distinguer les rêves de la réalité) donnent un cachet appréciable au film. Les décors de neige et de glace apportent eux aussi, à leur manière, une impression de nouveauté dans cet univers. Techniquement abouti, Black Phone 2 réussit également à générer de l’émotion, notamment grâce à la bonne prestation de Madeleine McGraw dans le rôle de Gwen (la sœur de Finn), sur qui le film est focalisé. Enfin, la dimension cauchemardesque, qui est centrale, rend l’ensemble fort goûtu. Le vilain, toujours campé par Ethan Hawke, devient plus que jamais une sorte de Freddy Krueger. Pour ne rien gâcher, Scott Derrickson ne lésine pas sur le gore, sans en faire trop non plus. Le seul défaut notable, c’est un côté répétitif dans le déroulé des événements. Black Phone 2 reste, globalement, assez enthousiasmant pour les amateurs d’horreur fantastique.

Bugonia ★★★

Yorgos Lanthimos (Irlande/Royaume-Uni/Canada/Corée du Sud/États-Unis)

Bugonia est le remake, signé Yorgos Lanthimos, du film coréen Save The Green Planet! (2003). Après Pauvres créatures, Emma Stone retrouve le réalisateur grec pour un rôle très différent. Elle incarne cette fois-ci une PDG très en vue qui se fait enlever par deux pauvres gars persuadés qu’elle fait partie de l’élite d’une race extraterrestre qui a envahi la Terre à l’insu de tous en ayant pris l’apparence des humains. L’idée de ces deux gugusses est de la persuader de gré ou de force, quitte à recourir à la torture, d’obtenir une entrevue avec le big boss des aliens afin de plaider la cause des humains. Délires complotistes ou réalité ? Le film repose pour beaucoup sur un sacré trio d’acteurs : outre Emma Stone déjà citée, Jesse Plemons (The Irishman, Affamés) livre une prestation assez hallucinée en « bouseux » qui va jusqu’au bout de ses idées, même si celles-ci paraissent complètement farfelues, et Aidan Delbis, acteur débutant, campe un simplet qui suit son cousin dans ses plans fous, restant dans l’ombre de ce dernier. Lanthimos signe un film plus accessible que ses précédents, bien que ceux-ci ne soient pas non plus inaccessibles, qu’on pourrait qualifier de bon remake. Cela dit, on reste davantage émerveillé par son Pauvres Créatures.

Conjuring : L’Heure du Jugement ★★

Michael Chavez (États-Unis/Royaume-Uni/Canada)

Quatrième Conjuring (sans compter les films dérivés de la franchise), cette Heure du Jugement est réalisée par Michael Chavez, un habitué de cet univers, déjà aux commandes de Conjuring : Sous l’emprise du diable, La Malédiction de la Dame blanche et La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie. Si le classicisme de sa mise en scène n’est pas déplaisant, il commet cependant l’erreur de trop régulièrement s’attarder inutilement sur ses séquences, allongeant la durée du film à 2h15, durée exagérée pour ce genre de productions. En outre, la confrontation finale ne répond pas à toutes les attentes créées par l’introduction du film. Il n’est pas mauvais pour autant, mais peut-être que James Wan aurait dû revenir au poste qu’il occupait sur les deux premiers Dossiers Warren.

Dangerous Animals ★★

Sean Byrne (Australie/États-Unis/Canada)

Dangerous Animals marque le retour du réalisateur australien Sean Byrne, dont on n’avait plus entendu parler depuis bien trop longtemps. Découvert à la toute fin des années 2000 avec le très bon The Loved Ones, il avait fallu attendre 2015 pour qu’il sorte un deuxième long métrage, The Devil’s Candy, qui, injustement, n’est pas parvenu jusqu’à nos contrées. Depuis, plus rien… jusqu’à aujourd’hui. Il y a plus prolifique !

Comme l’indique le pluriel du titre, il n’y a pas qu’une seule espèce animale dangereuse dans ce film. La question qu’il pose et à laquelle il répond est : qui, entre le requin et l’homme, est le plus dangereux ? On a donc un mélange entre film de psycho-killer et film d’attaques animales assez bien vu. Après une introduction efficace nous mettant bien dans le bain et annonçant la couleur, le script suit la jeune femme qui, après avoir passé une super nuit avec sa rencontre du jour, se fait enlever par un sadique qui va la séquestrer dans son bateau.

Le résultat est un petit film d’horreur efficace, avec un bon méchant (in)humain (important, ça, d’avoir un bon méchant !), que l’on pourrait décrire un peu rapidement comme la rencontre entre Wolf Creek et Les Dents de la mer. En moins marquant, bien sûr. De quoi passer un bon moment au cinéma, sans non plus se prendre un uppercut. Le fait qu’il ait bénéficié d’une sortie en salles est encourageant ; espérons que cela permettra à Sean Byrne de rapidement enchaîner avec un autre projet dans le cinéma de genre.

Destination finale : Bloodlines ★

Zach Lipovsky/Adam B. Stein (États-Unis/Canada)

Ce sixième volet de la franchise Destination finale suit Stefani Reyes, jeune femme hantée par un cauchemar récurrent dans lequel elle voit ses grands-parents périr avec de nombreuses autres personnes dans l’effondrement d’un restaurant panoramique. Contre l’avis de reste de sa famille, elle décide de se rendre chez sa grand-mère, qui vit en recluse, pour l’interroger sur ce qui la tracasse.

Des effets numériques qui tuent l’horreur couplés à une incapacité à dramatiser les morts qui surviennent donnent ce film qui manque cruellement d’impact sur ses spectateurs. Hormis cela, il y a quelques éléments funs. Et un qui ne l’est pas du tout : on peut y voir une des dernières apparitions à l’écran de Tony Todd (Candyman), décédé entre-temps. Apparition qui fait mal à voir, car l’acteur iconique y est très amaigri et affaibli par la maladie. Mais ses dernières paroles avant de disparaître résonnent de manière particulière…

L’Élue ★★★

Osgood Perkins (Canada/États-Unis)

Un séjour romantique dans un luxueux chalet sis au milieu des bois se mue en expérience angoissante pour Liz, qui, laissée seule une journée, se met à voir et à ressentir des choses mystérieuses et épouvantables. Osgood Perkins, fils d’Anthony Perkins, remarqué ces derniers temps pour Longlegs et The Monkey, est de retour en salles avec ce film scénarisé par Nick Lepard (Dangerous Animals). Il filme ses plans avec grand soin, offrant beaucoup de belles images, prend le temps d’installer son ambiance en y allant progressivement, par petites touches insolites, scrutant ses décors avec une insistance telle qu’on comprend qu’il y a quelque chose de louche, et dirige bien ses acteurs, Tatiana Maslany (déjà présente dans The Monkey) et Rossif Sutherland (demi-frère de Kiefer Sutherland, vu par exemple dans Esther 2 : les Origines) en tête. Le final présente des idées visuelles horrifiques stimulantes, dont une créature aux multiples visages assez perturbante. Un film réussi, se nourrissant de folk horror.

Évanouis ★★★

Zach Cregger (États-Unis)

Un beau jour, ou plutôt une nuit, tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un seul, disparaissent sans laisser de trace. La population locale, sous le choc, va nourrir des soupçons vis-à-vis de l’institutrice de cette classe, point commun entre les différents élèves. Mais comme celle-ci est bien placée pour savoir qu’elle n’y est pour rien dans cette affaire, elle va mener sa propre enquête… Évanouis, Weapons en VO, constitue l’une des agréables surprises de cette année 2025 en matière d’horreur. Ce film est étonnant à plus d’un titre. Sa structure narrative n’est pas linéaire. Il est découpé en chapitres et chaque chapitre suit un personnage différent pour montrer comment il vit les faits. Ensuite, il combine en équilibriste différentes tonalités, entre drame, humour et épouvante, des touches d’humour qui ont déstabilisé certains spectateurs. Le réalisateur et scénariste Zach Cregger parvient très bien à rendre cette histoire réellement intrigante. On est vraiment curieux de connaître l’explication. Et celle-ci, qu’on ne révélera pas, implique une figure du genre qu’on a plaisir à retrouver dans ce contexte. Bien interprété et relativement original, ce film a connu un très beau succès, au point que son studio planche déjà sur une préquelle.

Good Boy ★★

Ben Leonberg (États-Unis)

Good Boy propose une situation maintes fois vues dans les films d’horreur : une maison isolée au milieu des bois dans laquelle il se passe des phénomènes inquiétants. Mais toute l’originalité réside dans son approche : faire du chien, Indy, fidèle compagnon de l’humain qui se cloître dans cette vieille bâtisse, le personnage principal du film (qui ne compte d’ailleurs quasiment pas d’autres personnages), et dans la mise en scène qui en découle, la caméra épousant le point de vue du chien. Ce dernier est l’animal de compagnie du réalisateur dans la vraie vie et cela se ressent. Leonberg le traite comme un véritable acteur et c’est impressionnant de voir ce qu’il est arrivé à lui faire faire. En clair, le chien mériterait un Oscar ! Surtout que son rôle est touchant. On ne dira pas pourquoi, pour ne pas trop en révéler. Comme les acteurs humains dans pareille situation, Indy a peur, s’inquiète, fait des cauchemars, se prend quelques jump scares, etc., mais ses spécificités canines sont aussi prises en considération : son instinct et son flair lui permettent de détecter des choses inquiétantes que son maître ne voit pas. Hélas, ce concept fort aurait mieux convenu à un court métrage qu’à un long car au bout d’un moment, on commence à trouver le temps long, alors que le film ne dure qu’1h12 ! Trop de minimalisme : très, très peu de personnages, un manque d’interactions entre humains, peu de décors différents, etc. Cela dit, jolie fin, émouvante sans en faire trop.

Maldoror ★★★

Fabrice du Welz (Belgique/France)

Maldoror est une fiction librement inspirée de l’affaire Dutroux. Fabrice du Welz a eu beaucoup de courage de s’emparer ainsi de ce sujet. On suit un jeune gendarme idéaliste qui, en plein contexte de disparitions inquiétantes de fillettes, va être intégré à l’opération secrète Maldoror, consistant à surveiller un criminel. Les limitations et dysfonctionnements de la voie officielle vont le pousser à transgresser les ordres et à mener son enquête personnelle. Ce film est bouleversant. Difficile de s’en remettre. Plus traumatisant que cent films d’horreur réunis. Tout le travail sur la suggestion et le jeu avec ce que le spectateur sait de la vraie affaire est intelligemment mené. Le danger d’un tel film, c’est qu’à chaque fois qu’on y repense après coup, notre esprit risque de se glacer et de se sentir souillé. Maldoror n’a pas eu le succès qu’il méritait et c’est dommage, car au-delà de la dureté de son sujet, c’est du bon cinéma.

Marche ou crève ★★

Francis Lawrence (États-Unis/Canada)

Cette adaptation d’un vieux roman de Stephen King réussit à maintenir notre intérêt tout du long, et donc à ne pas générer d’ennui, alors que tout le film peut se résumer par des gens qui marchent et qui parlent entre eux. Le concept même de cette histoire est aussi sa limite : ça manque un peu de variété. Le plus intéressant, c’est sa dimension de satire politique. Pas mal mais nous ne le classerons pas parmi les films marquants de cette année cinéma 2025.

La Nuit des clowns ★★

Eli Craig (États-Unis/Luxembourg/Royaume-Uni/Canada)

Un père et sa fille ado, Quinn, viennent s’installer dans la petite ville de Kettle Spring, sise au milieu de vastes étendues de champs. Quinn va rapidement se lier d’amitié avec une bande d’amis youtubeurs qui a mauvaise réputation dans le coin. Bientôt, d’inquiétants clowns vont s’adonner à un véritable massacre en ces lieux campagnards… Adaptation du roman américain A Clown in a Cornfield d’Adam Cesare, La Nuit des clowns est un pur slasher qui, à aucun moment, n’essaie d’innover un tant soit peu. De son accumulation de figures et de scènes déjà vues et revues ailleurs émerge néanmoins un vrai respect du genre et de ses codes, qui pourra faire mouche chez les fans de slashers. Une volonté de s’inscrire dans une tradition, une certaine générosité dans les meurtres et un rythme enlevé associé à une durée non excessive en font un petit divertissement pas désagréable. Cependant, quand on sait que c’est Eli Craig qui a réalisé ce film, c’est-à-dire l’homme qui avait fait Tucker & Dale fightent le mal, devenu une référence de la comédie horrifique de la transition entre les années 2000 et 2010, au point que les Coréens en ont récemment tiré un remake réussi (Handsome Guys, présenté l’année dernière au Festival International du Film Fantastique, le BIFFF), on ne peut qu’éprouver une pointe de déception.

L’Œuf de l’ange ★★★★

Mamoru Oshii (Japon)

Quel plaisir de découvrir sur grand écran ce film d’animation japonais datant de 1985 grâce à cette ressortie ! Ce film de Mamoru Oshii (Ghost In The Shell, Avalon) est une merveille visuelle. Les décors et les arrière-plans sont absolument superbes. La ville-fantôme que traverse l’héroïne rappelle l’ambiance du cœur historique de certaines vieilles villes du nord de la Belgique, ambiance qu’on retrouve par exemple dans le chef-d’œuvre du fantastique belge Malpertuis. On y suit une jeune fille tenant un gros œuf à la provenance mystérieuse, traversant un monde en ruine seulement peuplé d’images-souvenirs. Elle rencontre un homme aux intentions floues qui va la suivre. Ce n’est pas un film d’animation destiné aux enfants. Pas que son contenu soit choquant, mais il est exigeant. Son rythme est posé, il n’y a pas beaucoup d’action ni de dialogues. Et son sens est assez cryptique. Il convoque la mythologie chrétienne (le Déluge, l’ange, etc.), utilise pas mal de symboles (l’œuf peut symboliser l’espoir, par exemple) et nous réserve une fin vertigineuse. Quelque peu hermétique mais envoûtant. S’il est encore joué près de chez vous, laissez-vous tenter, c’est une belle expérience !

Predator : Badlands ★★

Dan Trachtenberg (États-Unis/Australie/Nouvelle-Zélande/Canada/Allemagne)

La saga cinématographique des Predator en est désormais à six films live action, un film d’animation (Predator: Killer of Killers) et deux crossovers (Alien vs. Predator et Alien vs. Predator: Requiem). Soucieux de ne pas refaire ce qui a déjà été fait, Dan Trachtenberg a opté pour un scénario où le personnage principal est un Predator et où les humains sont absents (tous les personnages à l’apparence humaine qui y interviennent ne sont que des androïdes). À l’exception du début, l’histoire se passe sur une planète étrangère, tant pour le Predator que pour les spectateurs. La découverte de la faune et de la flore de cette planète excessivement dangereuse constitue l’aspect le plus enthousiasmant du film. Celui-ci peut être vu comme un agréable divertissement d’aventure science-fictionnel à grand spectacle. Cependant, les personnages souffrent d’une caractérisation qui fait trop film d’animation à la DreamWorks, Disney (et pour cause…) et Cie, avec le compagnon du héros trop bavard (comme l’Âne dans Shrek), cf. Thia, du moins dans un premier temps, la petite créature au design mignon facilement marketable, etc. L’apparence même du héros extraterrestre, qui a fait polémique lors de la découverte de la bande-annonce, n’est pas terrible, mais est cohérent avec l’intention du réalisateur : choisir pour personnage principal un gringalet qui ne mériterait limite pas de vivre selon les critères de son espèce. Globalement, le ton sombre et le côté crade du film originel font ici défaut. Les partis pris de Trachtenberg ont un effet de démythification regrettable du Predator hyper dangereux et implacable.

Résurrection ★★★★

Bi Gan (Chine/France/États-Unis)

Dans le but de rester immortels, les humains ont cessé de rêver. Les quelques personnes qui s’adonnent encore aux songes sont appelées les Rêvoleurs. Une dame, La Grande Autre, rencontre un de ceux-ci et va explorer ses rêves avec, pour objectif, de le comprendre.

Prix spécial du Jury du Festival de Cannes 2025, Résurrection, écrit, réalisé et monté par le Chinois Bi Gan, est un véritable OFNI, objet filmique non identifié. Il constitue un énorme hommage au cinématographe lui-même, chacune de ses cinq parties rendant son tribut à une époque différente et à un genre spécifique du septième art, doublé d’une réflexion bouddhiste et d’un travail en profondeur sur chaque sens. D’une ambition folle et d’un résultat artistique à couper le souffle, ce film est plus qu’un film : c’est une leçon de cinéma et sur le cinéma. La musique, signée par les Français de M83, vient draper le tout d’une sensibilité idoine. L’un des films forts de l’année 2025.

Running Man ★★

Edgar Wright (Royaume-Uni/États-Unis)

Les adaptations de romans et de nouvelles de Stephen King se portent très bien. Juste après Marche ou crève, voici qu’a débarqué sur nos grands écrans Running Man, deuxième adaptation du même écrit après celle des années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Force est de constater qu’il existe de nombreux points communs entre Marche ou crève et Running Man (futur dystopique, jeux suivis par le peuple où il y a de très fortes chances d’y laisser la vie…). C’est donc assez cocasse, ces deux sorties rapprochées. L’acteur principal, Glen Powell, a clairement l’étoffe du nouveau beau gosse star du cinéma d’action et il réussit bien à faire ressentir la rage envers le système, incarnée par son personnage. Le réalisateur Edgar Wright a pondu un film furieux. Néanmoins, on est en droit de préférer sa « trilogie Cornetto » (Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde) et son envoûtant Last Night In Soho.

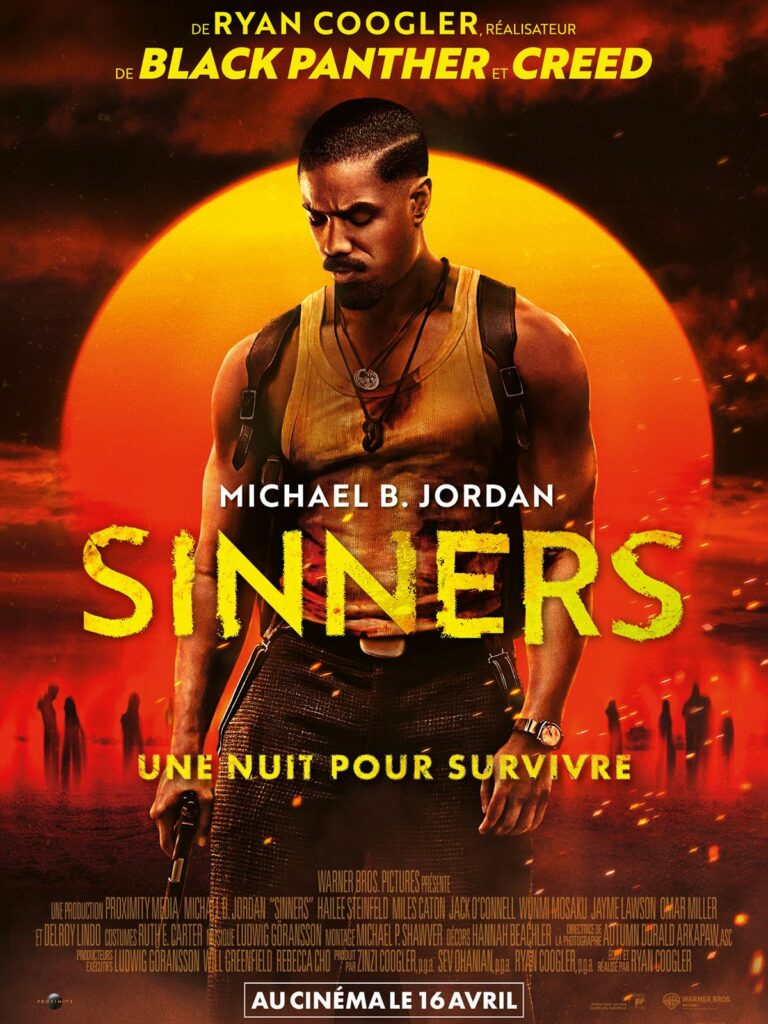

Sinners ★★★

Ryan Coogler (États-Unis/Australie/Canada)

Le réalisateur des Black Panter se frotte à l’horreur vampirique et accouche d’un formidable film sur l’amour du blues.

Années 30, État du Mississippi. Le jeune Sammie cueille le coton le jour et joue de la gratte le soir. Un jour, il tombe sur ses cousins Smoke et Stack, des jumeaux qui étaient partis à Boston jouer les gangsters, mais qui sont de retour au bercail pour repartir de zéro en créant un club dédié au blues. Le jeune homme est engagé par ses cousins pour animer la soirée. Après tous les préparatifs, la fête bat enfin son plein quand le mal fait soudain son apparition, attiré par le chant extraordinaire qui s’élève de l’âme de Sammie…

Immersif, Sinners sent la sueur, la chaleur et le sexe (il n’est pas érotique, mais il aborde le sujet sans ambages). Certains spectateurs ont été frustrés de ne pas avoir eu droit à un Une nuit en enfer, bien que la situation y fasse penser. Ceux-là n’ont pas compris quel était le véritable cœur du film. Au fond, peu importe que la dimension horrifique ne soit pas la plus percutante de l’ensemble. Il parle tellement bien de la passion pour la musique, des racines de la musique afro-américaine, et donc d’une partie de la culture de cette communauté, qu’on peut bien lui pardonner ses éventuelles imperfections. Solidement interprété et mis en scène (ce plan-séquence quand le chant fait se mêler les différentes époques !), Sinners a pu bénéficier des moyens nécessaires à son ambition, et ça fait plaisir de voir un projet aussi atypique se concrétiser et débouler dans nos salles.

Substitution – Bring Her Back ★★★

Danny et Michael Philippou (Australie)

Après La Main (Talk To Me en VO), qui avait été très bien reçu par les fans de films d’horreur, les frères australiens Danny et Michael Philippou sont de retour avec Substitution – Bring Her Back, toujours sous l’égide de la société A24.

On y suit un frère adolescent et sa sœur malvoyante qui découvrent leur père mort dans leur salle de bain. Désormais orphelins, et passablement traumatisés, ils vont être recueillis par une femme vivant dans une maison isolée. Cette dame, qui se targue d’être psychologue, a un plan très tordu en tête…

Ce film d’horreur assez âpre et viscéral aborde les thématiques de la maltraitance infantile, du deuil et de la gestion d’un handicap. Dans le rôle de la mère adoptive psychotique, Sally Hawkins (La Forme de l’eau) est épatante. Le reste du cast, limité en nombre, est également convainquant. Le petit « plus » glauque qui fait plaisir ? L’insertion de séquences regardées en VHS, montrant un rituel impie, agréablement perturbantes. Les Philippou abordent le genre avec amour et sérieux, s’intéressant à leurs personnages au moins autant qu’aux événements épouvantables qui leur arrivent, ce qui est rarement une mauvaise approche ! Face à la généralisation des sorties « direct-to-(S)VOD », nous voulions partager ce plaisir simple de pouvoir découvrir pareil film au cinéma.

Together ★★★

Michael Shanks (Australie/États-Unis)

Décidément, le body horror a le vent en poupe ces derniers temps ! Après The Substance, Else, The Ugly Stepsister et d’autres encore, Together apporte sa pierre à l’édifice. Dans Else, l’animé fusionnait avec l’inanimé, ici, en une sorte de variante du concept, l’animé fusionne avec l’animé. On voit tout de suite où le film veut en venir, et, à vrai dire, il fonctionne aussi bien littéralement qu’en tant que métaphore du couple fusionnel. Le script s’attache à décrire toutes les étapes par lesquelles passe le couple : le contexte de départ, la cause, la première surprise, les tentatives de cacher la situation à la partenaire, le moment où ce n’est plus possible de la cacher, les réactions respectives, etc. Les deux acteurs principaux, sur lesquels tout repose, rendent ce couple crédible et pour le moins… attachant ! Rafraîchissant.

Until Dawn : La Mort sans fin ★★

David F. Sandberg (États-Unis/Hongrie)

Un groupe d’amis se rend dans un endroit reculé à la recherche de réponses à propos de la mystérieuse disparition d’une des leurs, survenue un an auparavant.

Cette adaptation de l’univers du jeu vidéo Until Dawn commence comme un slasher avec boucles temporelles à la Happy Birthdead, mais sans la dimension comédie, puis surprend en explorant différents sous-genres de l’horreur au gré de ses boucles. Pour une fois, les mêmes événements ne se reproduisent pas encore et encore : à chaque fois, c’est différent. Idée appréciable car les personnages ne savent pas anticiper ce qui va leur tomber dessus et cela crée plus de surprise pour les spectateurs. Une série B horrifique généreuse avec son public, notamment concernant le gore.

Top 3 2025

1. Résurrection (Bi Gan)

Pour son ambition artistique, son sens esthétique, sa diversité d’approches au sein de son unité et son amour pour le cinéma qu’il transmet de manière magnifique.

2. L’Œuf de l’ange (Mamoru Oshii)

Pour sa beauté envoûtante, la qualité de son animation et de sa direction artistique, son sens du surréalisme et le vertige que sa résolution provoque chez le spectateur.

3. Maldoror (Fabrice du Welz)

Pour son audace et la puissance des émotions qu’il fait jaillir.

Belle suite d’année ciné 2026 !

Sandy Foulon

Photo de couverture : Résurrection

Nos cotes :

☆ Stérile

★ Optionnel

★★ Convaincant

★★★ Remarquable

★★★★ Impératif